從營養標示學習控糖技巧

從營養標示學習控糖技巧

營養標示就像是食品的內涵一樣,標示中,仔細描述食品或餐點的熱量、脂肪、蛋白質、碳水化合物、糖含量、含鈉量等組成,讓消費者可清楚的知道自己可從這食品或餐點中吃進多少量的營養素或鈉含量,當然這對於外食的糖尿病患者而言,認識營養標示更為重要,若是病友們可善加利用營養標示來規劃、分配自身可攝取的碳水化物總量,更可達到控制血糖的目的。

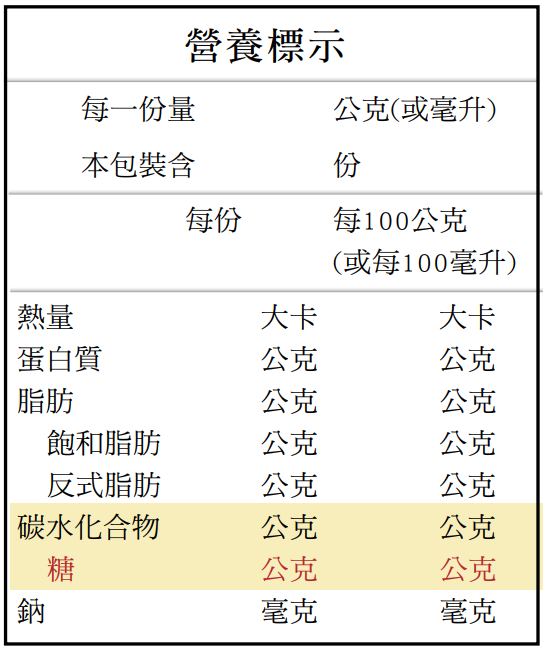

依據104年7月1日施行的「包裝食品營養標示應遵行事項」規定,包裝食品須於包裝容器外表之明顯處應該提供下列標示之內容(如下圖所示):

(一)「營養標示」之標題。

(二)熱量。

(三)蛋白質含量。

(四)脂肪、飽和脂肪、反式脂肪含量。

(五)碳水化合物、糖含量。

(六)鈉含量。

(七)出現於營養宣稱中之其他營養素含量。

(八)廠商自願標示之其他營養素含量。

其中第五項的糖量是104年度7月開始從碳水化合物中獨立出來的,所有食品加工過程中所添加的”糖”量都可在營養標示中清楚的被標示。

新版的營養標示,清楚的描述消費者購買的產品每份的重量為幾克(若是液體的話則為毫升),並也清楚的指出包裝內含幾份,所以由營養標示即可推測,當消費者把這食品或餐點吃完的話,共會吃進多少量三大營養素及熱量、鈉含量到我們的肚子內。

很多研究證據顯示,碳水化合物攝取總量是影響糖尿病患者血糖控制最重要的因素之一。每個糖尿病患者在接受營養師營養諮詢後,營養師會依據每個人不同的身高、體重規劃個人化的飲食計畫,在飲食計畫內,營養師會清楚設計病友們每天可攝取的碳水化合物總量,並依個人所需平均分配至三餐、點心,碳水化合物平均的分配可讓病友們的血糖波動不至於太大,最主要的原因還是希望藉此可達到穩定血糖的目的。既然碳水化合物影響血糖甚巨,所以糖尿病患者在閱讀營養標示的時候需特別注意碳水化合物的計算及包裝內碳水化合物量與天然食物含醣類的換算。然而食物六大類中哪些種類的食物含碳水化合物呢?以食物組成份來說,含碳水化合物的食物有全穀根莖類、奶類、水果,一份的全穀根莖類約1/4碗飯(或1/2碗稀飯、麵等)含有15克的碳水化合物;一份的奶類約240毫升含有12克的碳水化合物;一份的水果約女性拳頭大小(或一碗切塊水果、10顆葡萄或櫻桃等)含有15克的碳水化合物,另外,精緻糖部分也可以用以代換,如:一湯匙白砂糖或黑糖的重量為15克也可稱做一份的碳水化合物喔!我們也可以稱15克的醣類為一單位醣類,舉例而言:一碗飯內含60克醣類,換句話而言就是一碗飯含四單位的醣。

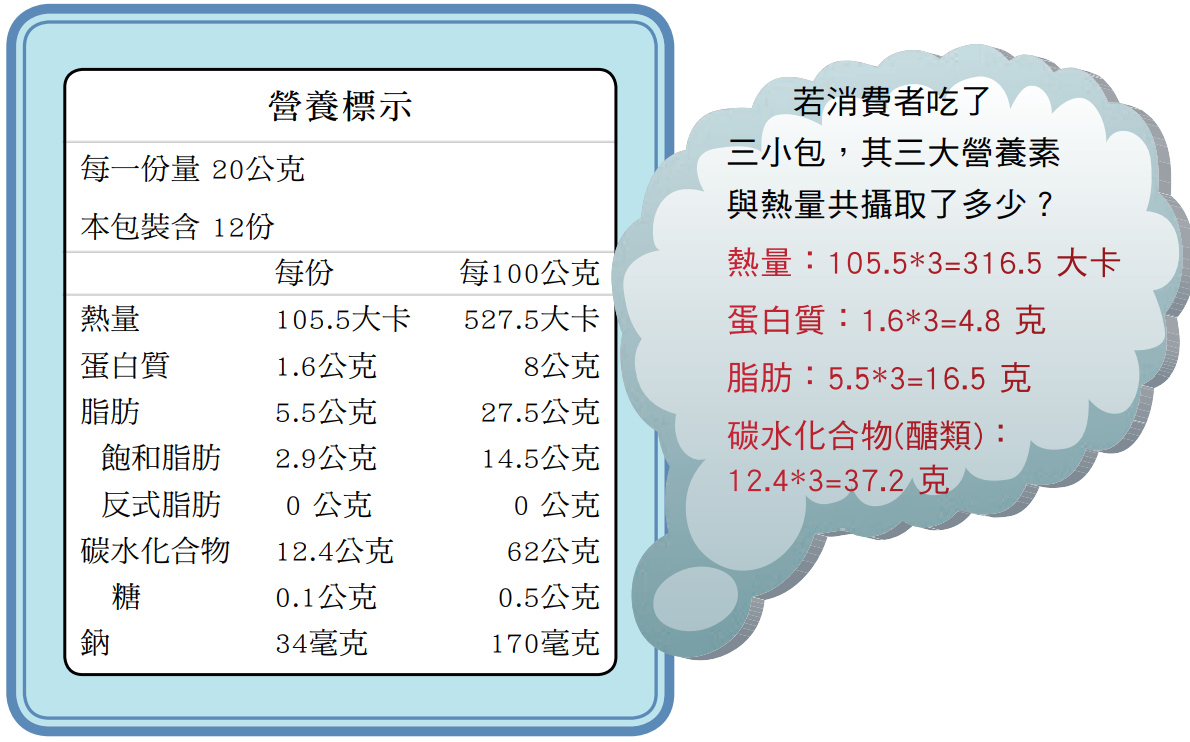

當我們熟知天然食物每份的含醣量後,接下來我們就要開始學從食品標示中計算食品含碳水化合物量。由下表中某品牌餅乾每小包是20公克,一大包餅乾裡面有12小包,假如消費者在點心時間吃了三小包餅乾,他共吃了多少熱量與碳水化合物進肚子?

所以由上述計算式中可知,吃了三包餅乾後的消費者共攝取了316.5大卡及37.2克的碳水化合物,37.2克的醣類約等於2.5單位的醣,所以病友們應依飲食計畫來減少點心或主食的碳水化合物攝取量,避免碳水化合物攝取過量造成血糖難以控制。除此之外,並非每種食品他的一份就等同於包裝裡的一小包,所以病友們在攝取此類食品的時候應該特別注意攝取的份量與重量。

營養標示對於外食的消費者真的是一個計算熱量與三大營養素攝取的一個好工具,學會醣類的計算,可以讓我們的飲食更有彈性、更多元化,也可讓我們飲食生活充滿許多樂趣,當然不只是碳水化合物才可以提供我們食品挑選的方向,我們也可利用營養標示上其他的資訊,如:避免挑選飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉含量高的食品,依大原則可協助篩選更符合我們健康飲食的食品,如此一來健康飲食就非夢事囉。

《本文轉載自本會2016 No.1 糖尿病家族》