自我血糖監測之意義及重要性

自我血糖監測之意義及重要性

「我今早吃早午餐,餐前197 mg/dL,注射餐前胰島素,餐後2小時居然高至343 mg/dL」。這血糖的差距讓我的個案很緊張,他萬萬沒想到會這麼高,還一度想再追加胰島素,在第3小時再測一次血糖降為220 mg/dL,終於小鬆一口氣。血糖機是血糖監視器,它的確可以管理糖尿病,讓糖尿病病患可以很快地知道自己血糖的高低,進而做為調整藥物、飲食、運動的依據,以減少高血糖和低血糖的危險,預防長期合併症的發生。

臨床上建議每位糖尿病病患能自我監測血糖。但在實際執行面,卻是看到為數不少的病患都有血糖機,但都只測幾個月就不想再測,或很久才再測一次,最常聽到的原因是:「測出來數值都差不多,也沒有怎樣,不必再浪費錢跟時間了」。很多個案並不瞭解自我血糖監測的意義及其重要性,總覺得好像沒意義。其實,自我血糖監測可反映當下的身體狀況做及時處理,可以預防下一次相同的問題再發生,每一次的血糖監測,可以提供血糖控制修正與改善的依據。對每日注射胰島素的個案來說,可依據血糖數值決定調整胰島素劑量,對運用胰島素更能得心應手,有很高的自由度;在運動前後監測血糖,可作為補充食物份數的依據,讓自己對運動更能掌控自如;在飲食部分,可以嘗試不同種類的美食,作為食物份量的拿捏,讓飲食及血糖數字達到穩定的天平,不再是忽高忽低蹺蹺板,個個是控糖達人。

那再來看看要不同時段血糖監測的意義:

1.早餐前空腹血糖:反映人體基礎胰島素的分泌。

2.餐後血糖:反映餐後胰島素的分泌及當餐醣類的攝取。

3.運動前後血糖:血糖控制不良的患者,若太激烈的運動,反而會引起高血糖;而原本血糖控制不錯的患者,若運動時間過久,體力消耗也可能造成低血糖,所以此一時段的血糖監測可用來當做制訂適合自己的運動方式、運動時間的依據。

4.半夜3點血糖:假設次晨都會出現高血糖現象,可能由於半夜3點左右血糖過低,但是處理方法截然不同,半夜3點的血糖監測可指導治療方向。

5.生病時或血糖不穩定時的隨機血糖:由於處於不穩定狀態,加上可能有其他藥物的作用,血糖比平時波動大,此時加強血糖監測,有利於及時採取措施。

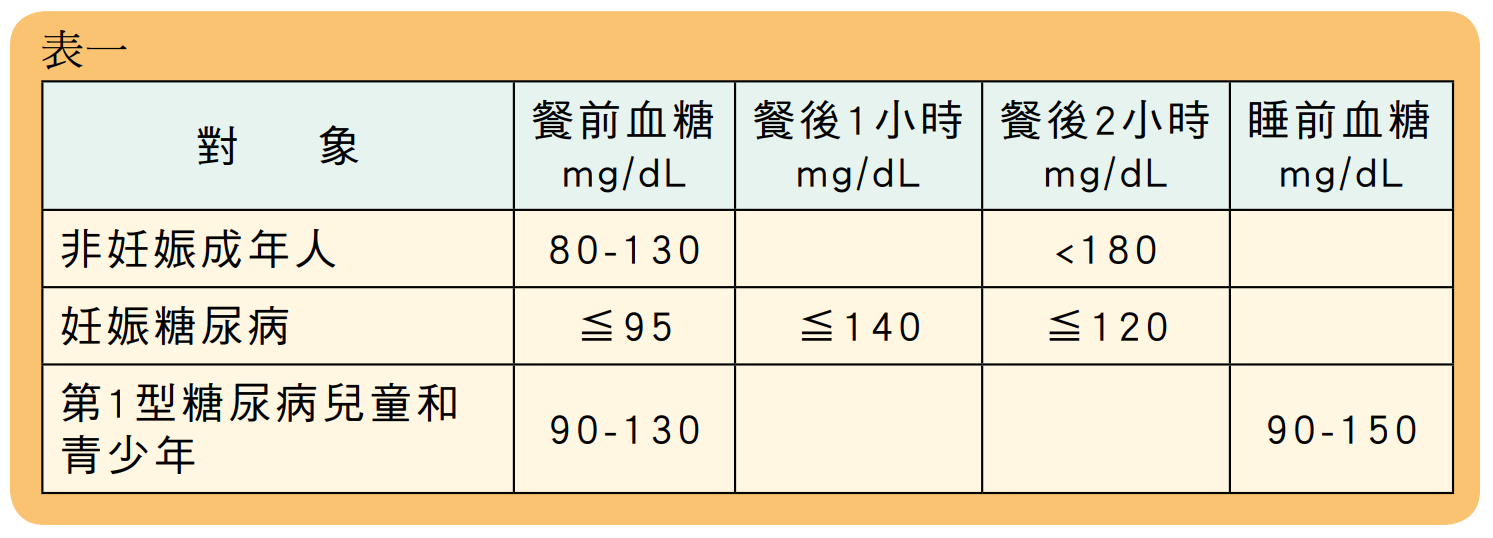

根據美國糖尿病學會(ADA) 2015年對非妊娠成年人血糖控制目標為餐前80-130 mg/dL,餐後<180 mg/dL,強調測量餐後應在吃飯開始1-2小時候實施,通常糖尿病病患那時血糖最高;懷孕時的血糖目標:妊娠糖尿病控制目標,餐前≦95 mg/dL,餐後1小時≦140 mg/dL或餐後2小時≦120 mg/dL,若之前已知有第1型或第2型糖尿病者,如果沒有過度低血糖的發生,最佳血糖控制:餐前、睡前和隔天空腹血糖60-99 mg/dL,餐後2小時血糖100-129 mg/dL;在第1型糖尿病兒童和青少年的控制目標為餐前90-130 mg/dL,睡前包括夜間血糖為90-150 mg/dL,(如表一)。強調血糖目標應個別化,可以根據糖尿病罹病時間、預期壽命、共病症狀況、有無已知心血管疾病或進展中小血管併發症、不自覺的低血糖等等因素,來考慮糖尿病病患適合嚴格或不嚴格的血糖目標。

既然已經了解血糖監測時段的意義及血糖控制目標,那到底要多久測一次血糖及其時間點?通常在發病初期、血糖控制不良或不穩定期間需要每天檢查3-4次,測量時間包括餐前及餐後2小時,同時每星期加測一次半夜3點血糖,以防半夜不自覺性低血糖發生;血糖控制良好的病人可以每星期只檢查 3-4次,檢查的時間可以挑不同時段,如果三餐前的血糖都接近正常的話,也要進一步檢查餐後2小時的血糖值;如果是生病、血糖過高(>300 mg/dL)或過低(<70 mg/dL)、進食與活動與平常日不同時如:聚餐、旅行等可以增加監測次數。

最後強調血糖監測不只是提供數字而已,其數字背後都有隱藏一層「含意」,期望大家能幫「含意」尋找正確答案並進一步處理它,讓下一次的血糖數值更接近理想目標值,時時刻刻為自己的健康把關,讓血糖量測得更有意義,希望大家能成為控糖達人。

《本文轉載自本會2015 No.3 糖尿病家族》