糖尿病與我

糖尿病與我

飯前飯後血糖值都正常的我,卻與糖尿病結下了不解之緣……

小時候媽媽給我的印象是胖胖的,身高約155公分的媽媽,體重總是破百斤 (60公斤),到我唸初中 (1960年) 時,常聽她說口渴,喜歡喝甘蔗汁,常跑廁所,身材也逐漸變瘦,求醫的結果是糖尿病,這是我首次知道有這種病。它會讓人多吃、多喝、多尿、冒冷汗, 讓人消瘦…

當時的媽媽可能經常會有低血糖情況,常看到她冒冷汗,聽她說心悸煩渴,因當時還在求學,陪媽媽看病,照顧媽媽都輪不到我。而媽媽總是在感到很不舒服的時候才由爸爸陪她去看病,其中媽媽還曾因感染肺結核而住院治療,就這樣病情反反覆覆的過了十年。

1970年七月,我大學畢業,正慶幸再過一年服完兵役就可找個工作分擔家計,好好孝敬父母。誰知天不從我願,平時喜好登山,一向自認身體健康的爸爸因時常感到上腹不舒服,竟然被檢驗出是胃癌末期,雖經開刀治療,還是在發現之後短短兩個月驟然病逝。九月爸爸走了,照顧媽媽的責任當然就落到我們五個子女的身上。

我1972年年初結婚,與大哥分家,媽媽大部份時間陪著我住,老婆在國中教數學,我在台塑企業任職工程師,陪媽媽看糖尿病便順理成章的成了老婆的工作。好一段時間,常常聽她們婆媳倆在討論著甚麼可吃,甚麼不可吃,該吃多少,這時我才逐漸知道糖尿病除了靠藥物治療之外,還要注意飲食。

1986年,老婆因精神方面的疾病,無法續任教職,終於在教學滿15年時宣告提前退休,這時的老婆精神疾病時好時壞,看病成了婆媳倆互相支援的例行工作。

1988年,老婆也被檢查出有糖尿病,這時我才開始發覺周遭糖尿病的病人還真不少,也在此時才開始我的糖尿病人陪伴生涯。

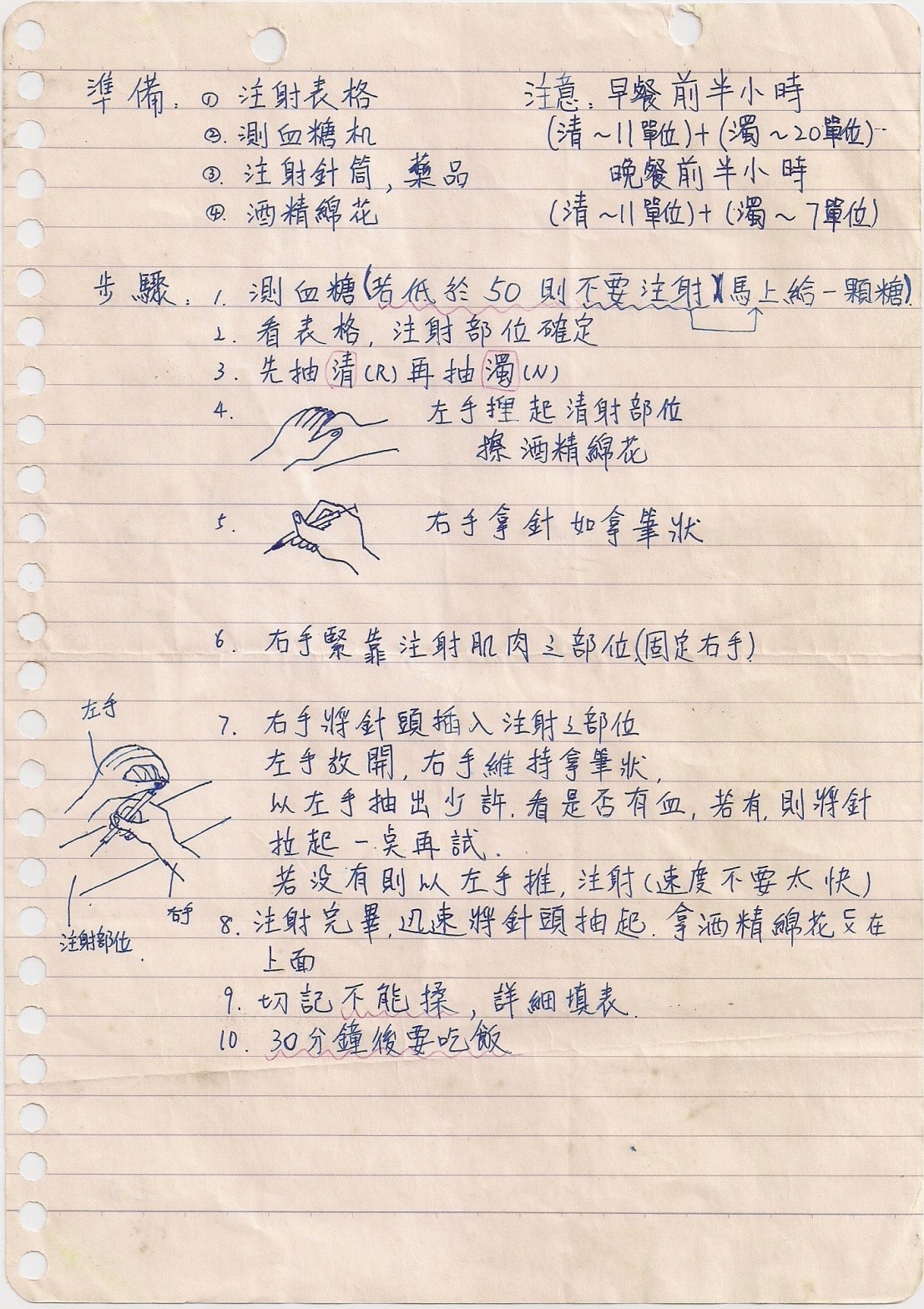

1993年, 媽媽因血糖控制不穩,血糖過高昏迷而住院,治療後醫生決定以後以定時打胰島素取代部分藥物,當時我們五個子女輩就聽從醫護人員的教導,學著如何幫媽媽打胰島素,並參照醫院提供的做法,畫了一張注射部位表定時按表上所定的部位注射定量的胰島素並做成記錄,持續了好幾年都這樣來控制媽媽的血糖。

媽媽在患有糖尿病約40年後,於1999年以86歲高齡往生,晚年雖沒再因血糖過高或過低而住院,但還是有糖尿病引發之白內障及皮膚搔癢難受的症狀。

媽媽在注射胰島素的這段期間,老婆還是靠降血糖藥來控制血糖,而這時我也藉著參加糖尿病聯誼會的機會了解到糖尿病本身不可怕,要怕的是因血糖控制不穩而造成的併發症,而要控制血糖穩定,除了定時服用藥物與節制飲食之外,運動是另一個重要因素,因此在1991年就帶著老婆去學游泳,開始十年如一日的晨泳。

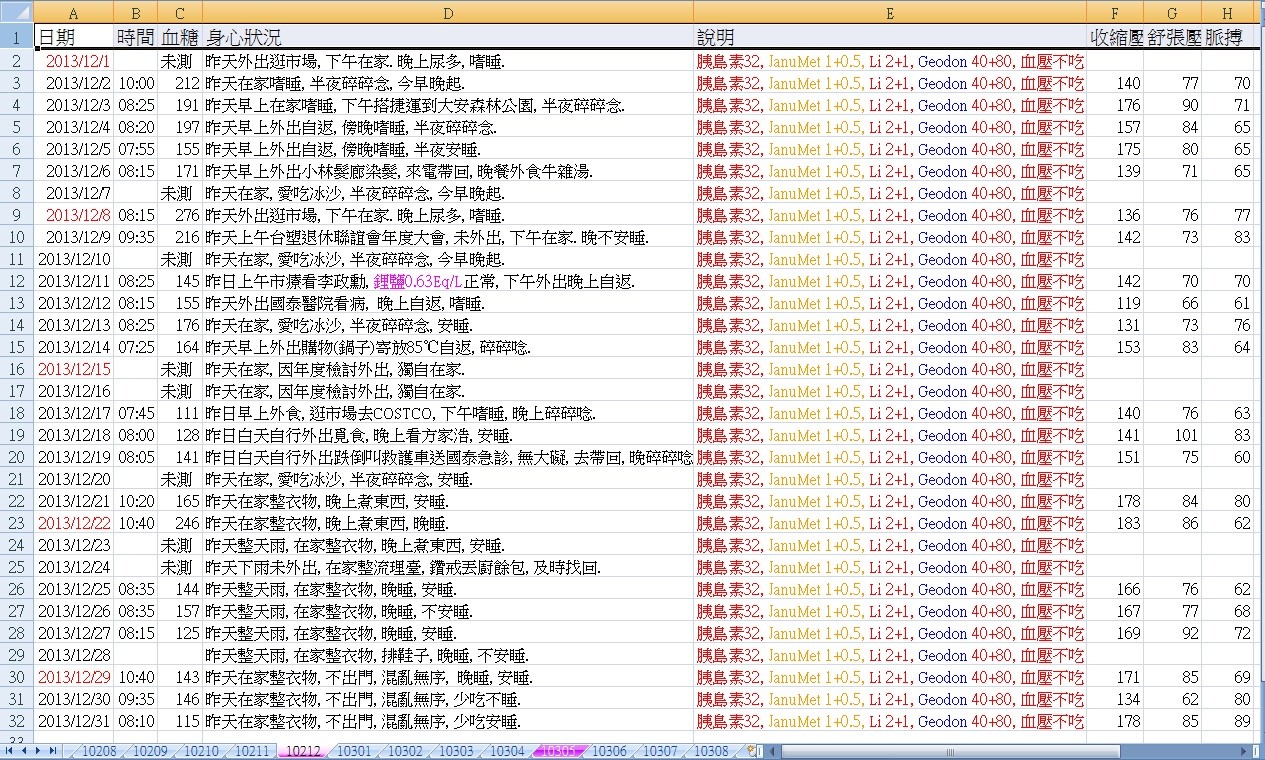

有著精神疾病與糖尿病兩種慢性病的老婆,在2009年因精神疾病吃的鋰鹽血中濃度過高而中毒,經急救後恢復正常,從此為了防止藥物中毒或血糖控制不穩,我開始在電腦上用Excel做了一個健康日誌,每天定時量測及記錄她的身心狀況、用藥、血糖及血壓值。

然而老婆每天要吃的藥實在不少,而我當時白天又要上班,實在也無法三餐督促她吃藥及定時定量飲食,另一方面又擔心服用藥物過多會影響到她的肝及腎功能,因此與新陳代謝科的醫生商討可否改成注射長效胰島素,最終結論是口服藥早晚各一次加上睡前注射長效胰島素。如此我早上出門前及晚上回家後一定可以督促她確實服用正確的藥量, 而口服藥物的減少也降低了肝腎功能受影響的機率。我現在的做法是每天把當天要吃的藥分別準備好,早餐時督促她吃早上要吃的藥,晚上睡前督促她吃晚上要吃的藥,並施打胰島素。

糖尿病不是絕症,但它的併發症很可怕,要延緩或防止併發症的發生,就是要靠飲食、藥物與運動。對一個無法自己控制這三樣要素的病人,陪伴者就要設法去解決問題,以上就是我用的方法與經歷。

附上我用的表格與記錄供大家參考。

剛剛與老婆散步回來,晚餐時間到了,我要去準備晚餐了,睡前還得督促她吃藥打針…….

《本文轉載自本會2015 No.2 糖尿病家族》