阻力訓練造奇「肌」

阻力訓練造奇「肌」

隨著人口老化,老年族群的健康照護與醫療議題越來越受到重視。老年人的健康問題除了一般常見的慢性疾病以外,功能衰退與喪失自我照顧能力使得國家社會及家庭的財務負擔更形增加。造成老年人功能衰退、無法獨立自主生活的各種原因中,肌少症(sarcopenia)佔了非常重要的部分。

肌少症顧名思義是肌肉量變少,也就是身體的肌肉組織,隨著年齡的增長,在質量與功能上呈現逐漸衰退的情形。一旦肌肉組織的質量與功能都衰退,那麼不論從事什麼活動,例如走路、爬樓梯、甚至是日常家事、上街購物等等,都會受到程度不一的影響,最後還會增加入住安養院甚至死亡的風險。務必早期發現早期治療!

我在台大醫院門診主要看的就是肌少症病人,病人來源多樣:有的自覺無力來掛號,也有的在子女勸說下來看診,更有許多病人來自其他科轉診。其中新陳代謝科轉來的糖尿病病人占了一定的比例。究竟肌肉量與功能要降到甚麼程度才算肌少症呢? 亞洲肌少症工作小組(Asian Working Group on Sarcopenia,以下簡稱AWGS)對於肌少症給了精確的操作型定義:

1.肌肉質量減少。

2.肌力下降:男生握力小於28公斤,女生小於18公斤。

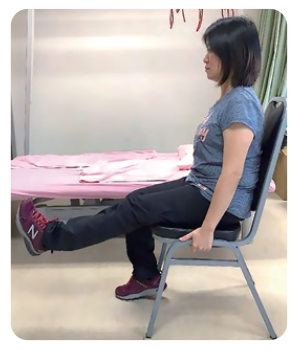

3.身體表現變差:每秒走路速度小於1公尺,或是五次坐站耗時超過12秒。

凡是符合肌力下降或是身體表現變差其中一項者,即可視為可能肌少症。若是加上肌肉量減少,便可確診為肌少症。若上述三項標準均符合者,則為嚴重肌少症。

其中對於肌肉量減少的判定最為麻煩,它不像身高體重可以容易地測量,常需使用醫院才有的雙能量X光吸收儀(DXA)或是較為高檔的體脂機(BIA)。比較簡單的方法可以測量小腿圍,男生小腿最粗的部位周徑若大於34公分、女生大於33公分,則代表肌肉量充足;相反的,如果小腿太細,則為肌肉量不足。

此外,日常生活中若常常旋不開寶特瓶蓋或玻璃罐,可能是握力不足。或者過馬路常常走一半,小綠人就變紅燈了,則可能是走路速度慢了。

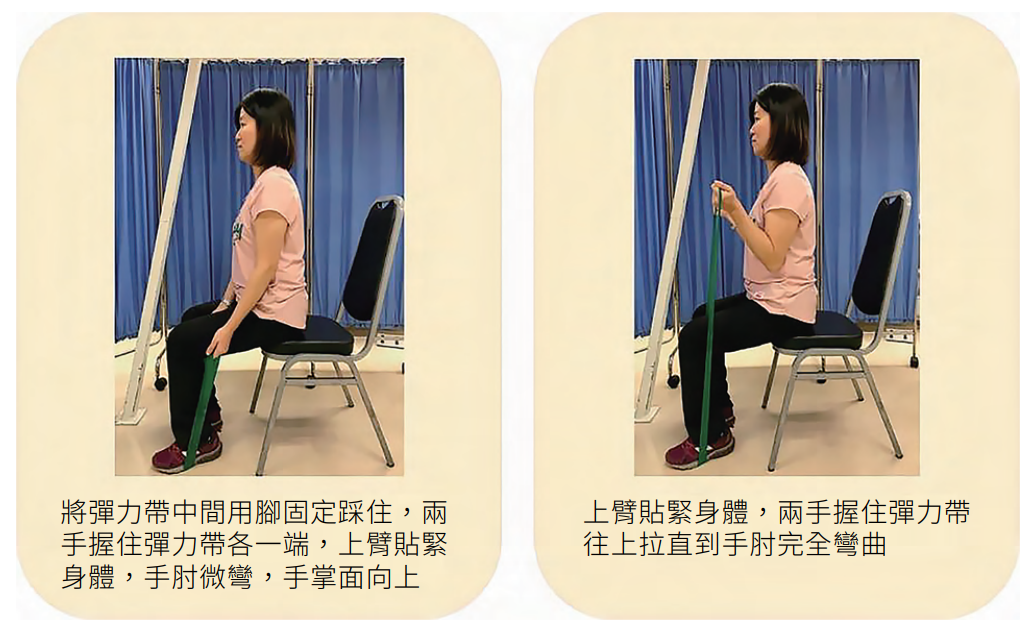

對於肌少症的治療主要是阻力訓練加上蛋白質補充。阻力訓練又稱肌力訓練、重量訓練,他們都屬於高強度運動,只能進行短時間。目的在增加肌力、長肌肉。常見的阻力可以利用彈力帶、槓片、單槓、啞鈴等來達成。

進行阻力訓練之前,我們要先找出期待增肌的部位在哪裡。簡單的說,想要讓自己像席維斯史特龍擁有傲人的胸大肌及肱二頭肌,若只訓練小腿腓腸肌或大腿股四頭肌是完全達不到這個效果的;而對於握力不佳打不開寶特瓶的病人,若只是拼命的做核心肌群訓練也不能解決打不開瓶蓋的窘境。人類全身有超過300條肌肉,不可能一次訓練完所有的肌肉,典型的阻力訓練會針對病人需求選取8-10塊肌群為訓練對象。

走路慢的,目標首重下肢肌力;握力差的,則應訓練上肢肌群;常會腰背痠痛或起身無力的,就要作核心肌群訓練。在找好訓練對象後,接下來就要針對待訓肌肉,測量最大肌力(1 repetition maximum, 1-RM)。對於衰弱的初學者,常用的肌力訓練強度會以最大肌力的40-50%為目標,單一動作重複8-12次,執行1-3組(set),每周兩次為原則;對於有基礎的運動員則以最大肌力的60-80%為強度進行訓練。

每周或隔周再評估最大肌力,給予漸增的訓練強度。肌肉具有高可塑性,經由適當的訓練,肌力增強、肌肉長大、肌耐力也會增加。

隨著肌力訓練強度增加,運動後痠痛也變得明顯,一般訓練後的痠痛不會超過兩天,若超過兩天,則要暫停訓練,注意是否造成了肌肉拉傷的副作用。由於阻力訓練強度高,易產生運動傷害,強烈建議初學者要在教練、或專業人員指導下進行,以避免傷害產生。

肌少症是個可以治療的疾病。如果發現自己有無力、肌肉萎縮的症狀,抽個空來復健科門診看看,醫師會提供適當的診斷與處置。希望每位病人都能創造奇「肌」,維持健康!

《本文轉載自本會2024 No.3 糖尿病家族》