肌少症的營養

隨著醫藥與科技進步,國人平均壽命增加,台灣在1993年老年人口占總人口比例超過7%時成為「高齡化社會」,推估2018年將超過14%邁入「高齡社會」,因此與年齡增加所衍生出的疾病也越來越受到大家重視,肌少症正是這熱門議題之一。

肌少症是肌肉量與肌力逐漸流失症候群,伴隨而來會造成生活功能下降及品質變差,跌倒風險、認知功能障礙與死亡增加等。正常老化會改變身體組成,從30歲開始每年會減少0.23公斤肌肉與增加0.45公斤脂肪,60歲以後肌肉流失加速會以每年1~2%的速度流失,肌力以1.5~3%下降,且流失最多部位為下肢肌肉群,會影響高齡者的身體功能與日常活動。除了老化因素外,南韓的研究調查發現第二型糖尿病老人肌少症盛行率為15.7%,高於同年齡健康老人6.9%;另追蹤3年的研究顯示第二型糖尿病老人下肢肌肉量與肌力較健康組減少30%。為什麼糖尿病老人肌少症盛行率高且對肌肉量與肌力流失更大?推測可能原因與身體肌肉量、胰島素阻抗性、血管病變與肥胖等因子有關。身體骨骼肌是血糖代謝的主要場所,因此肌肉量對血糖的恆定很重要,有研究找出75歲以上才罹患糖尿病的老人與肌少症有顯著相關;胰島素可將葡萄糖帶入細胞中代謝產能,且具有促進肌肉合成與抑制分解功能,當胰島素阻抗性增加時會抑制肌肉合成且細胞無法正常產能給肌肉使用,造成肌肉合成減少與功能下降;有血管病變時,血管運輸養分到四肢肌肉,肌肉就不易獲得養分進行合成作用;此外肥胖使身體產生慢性發炎狀態,而降低胰島素敏感性。

糖尿病肌少症的預防與治療,以減少肌肉流失、加強肌力強度、增加胰島素敏感性以及改善肥胖,因此需要控制良好血糖及適當的營養與運動。在飲食營養方面的策略包含攝取足量蛋白質、3蔬2果與全榖、維生素D與保持適當體位等。

1.攝取足量蛋白質

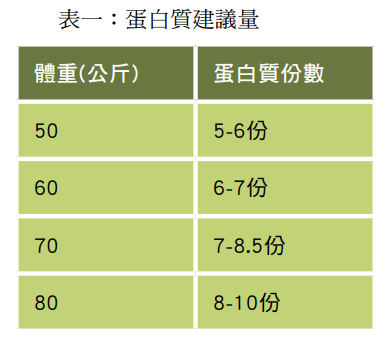

以往對於老年人的蛋白質建議量為0.8公克/公斤,但研究發現這樣的蛋白質量無法改善老人肌肉流失,因年齡增長會產生同化阻抗,意指攝取此量蛋白質食物,只能刺激年輕者肌肉合成,高齡者需要更高的量才可達到相同效果,故建議老人蛋白質量為1-1.2公克/公斤,不同體重所需蛋白質食物攝取建議份數下表一。

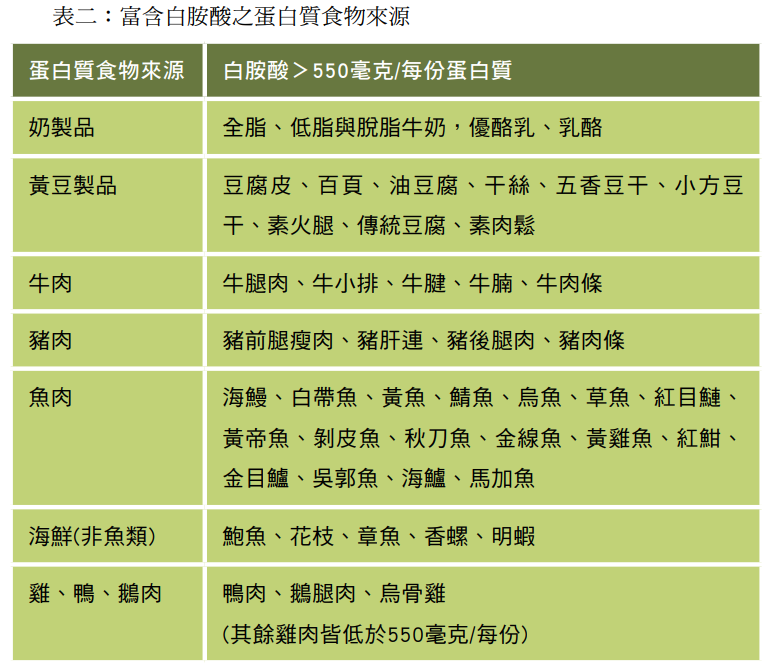

除了蛋白質攝取量要足夠,蛋白質的分配也很重要, Symons等人的研究指出每餐需要20-30公克蛋白質(含10公克必需胺基酸)才能達到刺激肌肉合成蛋白質的作用,蛋白質食物避免集中在某一餐,最好可以平均分配,讓每餐餐後皆可達到合成效益。必需胺基酸中的白胺酸可以刺激蛋白質合成,研究證實給予1.7-3公克的白胺酸可刺激合成作用,一份蛋白質食物的白胺酸含量最多為奶製品,再依次序為黃豆製品、牛肉、豬肉、魚肉、雞肉,建議可多選擇攝取低脂且富含白胺酸之食物如表二。

2.3份蔬菜2份水果與全榖

2004年Cesari等人的研究指出攝取較多維生素C與β胡蘿蔔素的老人有較好肌力表現。2008年義大利InCHIANTI研究發現,攝取較少蔬菜水果的老人,血液中類黃酮濃度較低,其肌力下降風險較高。雖然身體氧化壓力也會造成肌肉功能不良或萎縮,然而這部分的研究並不多,故目前對於這些抗氧化物尚未有明確建議攝取量,但鼓勵每日至少維持3份蔬菜、2份水果以及多選擇全榖根莖類作為主食。

3.維生素D

維生素D參與肌肉合成與肌力維持作用,Ferreri等人發現老人中血液維生素D濃度較低者之骨骼肌肉功能較差,且補充維生素D可以改善肌肉功能,若是正常老人補充則無效益。日照為人體維生素D主要來源,身處於陽光充足的亞熱帶國家不會有日照不足問題,但2005-2008台灣國民營養健康況狀變遷調查結果,19歲以上的國人,近7成女性、6成男性處於維生素D缺乏,主要原因為避曬陽光,因此建議每日早晨或傍晚日曬15-30分鐘即可。至於食物來源主要為油脂豐富的魚(鮭魚、沙丁魚、鯖魚與鮪魚)、蛋黃、添加維生素D的乳製品、菇蕈類、酵母與營養補充品,然而國內目前沒有維生素D之食物含量資料,如肝腎功能有異常者若要使用維生素D補充品宜請教專業人員。

4.適當體位

對於肥胖或體重過重的人鼓勵減重,因為減重可以改善胰島素阻抗性,但減重需要小心,尤其是高齡者,因為減重易伴隨肌肉流失,故減重策略最好是飲食搭配運動,運動可以增加熱量消耗、提高肌肉量與肌力、改善胰島素阻抗性等,飲食可以利用蛋白質的分配,減少肌肉流失與修補運動後肌肉損傷,達到減脂維持肌肉目標。

《本文轉載自本會2017 No.4 糖尿病家族》